自由主義と共産主義の間、グローバリズムとナショナリズムの間の今は何処? <外道たちの最中で> 切ない事情

Posted by 残心 - 2015.09.19,Sat

前はおかしくなかったという印象は、財界と国民の利益がほぼ一致していたからだったのか・・。

財界が 政治を動かし 民不在 意識して財界を遠ざける必要あり

民窮し 国崩壊し 利益消え 外国企業は他国へ移るのみ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「日本の大企業の利益」(財界の利益)と「日本の国民一般の利益」が、グローバル化が進んだことで、この二つの利益は、大きく乖離するようになった、とのこと。

そう考えると、「最近世の中が悪い方に行っているようなイメージ」のわけが腑に落ちる。

つまり、「日本が悪くなろうと企業の利益優先」というのが当たり前になったということ。

・【施 光恒】「政財分離」の必要性 (三橋貴明の「新」日本経済新聞)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《 勝手に要約 》

最近、本当に変な政策が多いですよね。

日本の社会を弱体化させる下記のような各種の「構造改革法」が今国会だけで成立しています。

「発送電分離を義務付ける改正電気事業法」

「外国人家事労働者(家政婦)の受け入れを解禁する改正国家戦略特区法」

「JA全中を一般社団法人とする改正農協法」

「派遣労働の常態化を進める改正労働者派遣法」(参院は未通過)

他にも、事実上の移民解禁に向かうといってもよい外国人労働者の受け入れ拡大策

―――――――――――――――――――――――――――――――

これはなぜなのでしょうか。

一つの大きな要因は、「近年、グローバル市場で活動する(日本の)グローバル企業の利益と、日本国内に生活の基盤を持っている大多数の国民の利益との間に、大きなズレが生じるようになっているのにもかかわらず、財界団体が以前と変わらず大きな政治的影響力を保持したままであるから」と言えるでしょう。

経済のグローバル化の進展以前は、「日本の大企業の利益」(財界の利益)と「日本の国民一般の利益」は、かなりの程度、一致していましたが、グローバル化の進んだ現在では、この二つの利益は、大きく乖離するようになったのです。

かつては、多くの企業が国内市場で主に稼いでいましたので、例えば、国内の賃金引き上げに企業は比較的容易に同意しました。賃金の定期的上昇や雇用の安定は、国内の需要を増進する効果があるため、労働者のみならず、企業側の利益でもあったからです。

しかし、グローバル化以降の日本の大企業は、デフレの続く国内市場を重視しないところが少なくなく、賃金を引き上げる動機づけはあまり生まれません。国内の人件費はなるべく安くし、また、好不況に応じて柔軟に雇用を調整できることが好ましいと考えられるようになりました。

―――――――――――――――――――――――――――――――

その他、発送電分離などの電力市場の自由化や、農協改革などの「岩盤規制の打破」の政策も、規制を緩和することによって、デフレ下ではなかなか得難いビジネスチャンスを開放するという点で財界からみれば歓迎されるものでしょう。

しかし、国民一般にとって、「岩盤規制の打破」なるものは、メリットよりもデメリットがはるかに大きい政策だと言えます。エネルギーなどの社会的インフラや食料は、国民生活の基盤です。それらを直接的にグローバル市場の論理に晒すことは、多くの人々の生活基盤を不安定化させ、国民の長期的利益が損なわれる危険性が高いからです。

―――――――――――――――――――――――――――――――

このように、奇妙な政策が連発される一因は、グローバル化以降、「財界の利益」と、「国民一般の利益」との間のズレが拡大したことです。

「国民一般の利益」とは異なる他の団体の利益が政治に過度の影響を与えることは、どうにかして避けなければならないと考えられるのが普通です。

―――――――――――――――――――――――――――――――

だとすれば、政府は、財界ともっと距離をとる必要があります。「政教分離」ならぬ、いわば「政財分離」(政治と財界の分離)の必要性を意識しなければなりません。財界の言い分が国民一般の利益にかなうものなのかどうか、政府は、厳しく吟味・検討する必要があります。そして財界の主張が国民一般の利益と乖離している場合は、国民一般の利益がビジネスの論理に侵食されないよう、適切な規制を講じる必要があります。

強い政治的影響力を持った場合、政治が国民一般の利益を目指すものではなくなってしまう恐れが生じるという点では、現在の財界団体は、宗教団体や外国人集団とさほど変わりません。

―――――――――――――――――――――――――――――――

経済のグローバル化の進む現在では、グローバル企業に主導された財界の利益と、国民一般の利益が齟齬をきたす場合が往々にして生じる。その際、経産省は、あくまでも国民の長期的利益の保護という観点に立つべきで、その結果として、財界の主張と対立する場合もありうるし、必要があれば、そうしなければならないということです。(中野剛志)

農林水産省であれば、「グローバル化の時代だから、農協は改革し、農業は輸出産業にしなければならない」などと簡単に言うのではなく、国民の食料安全保障や日本の国土保全という長期的観点に立ち、政策を練るべきでしょう。

あるいは、文部科学省であれば、「グローバル化・英語化は不可避的な時代の流れなので、小学校での英語正式教科化や大学の授業の英語化を推進すべきだ」などと安易に考え、やみくもにグローバル化路線を推進するのではなく、児童・生徒の心身の健全な成長、日本の学術や文化、科学技術の発展、伝統文化の保護・継承のためには、いかなる文教政策が求められるのか、そのなかで諸外国の言語や文化の学習、あるいは諸外国との交流はいかに位置づけられるべきか、などの問いを真剣に考察してもらいたいものです。

財界が 政治を動かし 民不在 意識して財界を遠ざける必要あり

民窮し 国崩壊し 利益消え 外国企業は他国へ移るのみ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「日本の大企業の利益」(財界の利益)と「日本の国民一般の利益」が、グローバル化が進んだことで、この二つの利益は、大きく乖離するようになった、とのこと。

そう考えると、「最近世の中が悪い方に行っているようなイメージ」のわけが腑に落ちる。

つまり、「日本が悪くなろうと企業の利益優先」というのが当たり前になったということ。

PR

Posted by 残心 - 2015.09.18,Fri

批判の先が間違ってるのでは・・・?

・国会前デモに参加した中国人漫画家たち (時代をちょっとだけ斬る! )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日本を 無防備のまま 戦場へ 中国の政策

ニッポンの 言論空間 返さない 占領国とその家来たち

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

安保法案反対のデモ、国会議員による安保法案阻止の活動が大変なことになっている。

参議院では徹夜で議会運営をさせないというとんでもない活動が行われた。

一般人には想像できない、変な勢力による大規模な活動をまじかに見て、日本が病んでいることを実感する。

こやつらが一変に中国、北朝鮮、韓国などへ行ってくれたら(戻ってくれたら)、と思う。

・国会前デモに参加した中国人漫画家たち (時代をちょっとだけ斬る! )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日本を 無防備のまま 戦場へ 中国の政策

ニッポンの 言論空間 返さない 占領国とその家来たち

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

安保法案反対のデモ、国会議員による安保法案阻止の活動が大変なことになっている。

参議院では徹夜で議会運営をさせないというとんでもない活動が行われた。

一般人には想像できない、変な勢力による大規模な活動をまじかに見て、日本が病んでいることを実感する。

こやつらが一変に中国、北朝鮮、韓国などへ行ってくれたら(戻ってくれたら)、と思う。

Posted by 残心 - 2015.09.17,Thu

そもそも消費税は5%に戻すべき、なのでは?

財務省 消費増税 常識化 もはや消費増税は当たり前?

増税を したら儲ける 人たちが 国の政策は庶民目線で

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

バカバカしい話だ! 消費増税はやめるべき。

還付にマイナンバーを使う話は、増税と別の話。

まず、増税をするかどうかが先の懸案のはず。

マイナンバー制度が不正受給や脱税に有効なのは知っている。

悪い奴らをあぶりだすのは良いこと。

しかし、個人情報が容易に流出するようでは二重三重に混乱を招くばかり。

■■■ 日本再生ネットワーク 厳選NEWS ■■■ (メルマガより)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(一部転載)

◆飲食料品の2%分を還付 消費税10%時、自公が了承

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(朝日 2015/09/08) …抜粋

自民、公明両党は7日、2017年4月に消費税率を8%から10%に引き上げるのに合わせ、酒を除く飲食料品の2%分を購入後に消費者に戻す「還付制度」の導入について、大筋で了承した。購入時点で税率が低くなっている欧州などでの「軽減税率」とは異なる仕組みで、今後、両党は詳細な制度設計に入る。

制度案は財務省がまとめた。与党側の説明によると、例えば、1千円の飲食料品の買い物をすると消費税10%分を加えて1100円を支払うが、そのうち増税分の2%に当たる20円が後で戻ってくる仕組みだ。来年1月から始まるマイナンバー(社会保障・税番号)のカードを店の機械に通すことなどで戻る金額が記録され続け、一定時期にまとめて、登録した金融機関に振り込まれ

る構想だ。購入時にレシートなどでいくら還付されるかわかるようにするという。

一方、マイナンバーのカードを使う制度については、個人情報が流出する恐れや、カードを読み込む機器の準備などに時間や経費がかかることを懸念する声もある。また、そもそもカードの普及が増税時期に間に合わない可能性もある。

≪編集部のコメント≫

■飲食料品の2%分を還付 …について

早速マイナンバー制で対応しようとしていますが、大丈夫なんでしょうか?

個人的には 消費税の還付にカードを提示するかと言えば、私は多分何もしないと思います。

と言いますのも、米国ではIRS(アメリカ国税庁)から個人情報が流出し、還付金を受けたり、ローンを組むなどの被害が広がっているそうです。

で、これはハッキングしたわけでもなく、データ流失でもなく、正当な方法で既に流失したデータを利用して、あたかも全うな納税者を装い、納税ツールにアクセスし個人情報を取りこんだものだそうです。

偽の納税者を装い還付を受けたものが、分かるだけでも15万件あると公表されています。

つまり、私たちの情報は、知らないうちにネットの世界では流通しているのかもしれないということです。

そして、来年からは「マイナンバー」がいつの間にサイバースペースに出回ることになるのかもしれません。

マイナンバー制度は、個人の戸籍から収入額まで全て網羅されているので、流出を前提として考えて、個人としてできる限りの防衛を心掛ける必要があると思います。

財務省 消費増税 常識化 もはや消費増税は当たり前?

増税を したら儲ける 人たちが 国の政策は庶民目線で

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

バカバカしい話だ! 消費増税はやめるべき。

還付にマイナンバーを使う話は、増税と別の話。

まず、増税をするかどうかが先の懸案のはず。

マイナンバー制度が不正受給や脱税に有効なのは知っている。

悪い奴らをあぶりだすのは良いこと。

しかし、個人情報が容易に流出するようでは二重三重に混乱を招くばかり。

Posted by 残心 - 2015.09.16,Wed

財政政策もあるんだけどね~。

もうばれる コミットメントは うそばかり ほら吹き政策

堅実な 財政・金融 政策を 正統派の日銀

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

近年の世界の経済政策は、「コミットメント」という、扇動、またはダマシによって株価を変動させ、為替を動かし、景気を動かそうとしているように感じるが、これはいつまでも通用する手口なのか?

国の経済政策なのだから、その国を富ませることを第一とする政策をすることによってその国の信用も高まり、実質的にも成長していくのではないのか、と素朴に思うのです。

・【青木泰樹】国債買い取りの限界 (三橋貴明の「新」日本経済新聞)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《 勝手に要約 》

日銀の「量的・質的緩和政策」の手詰まり感が強まってきました。

現況はと言えば、二年半をかけた170~80兆円に上るベースマネーの増加策によって、日銀の保有する国債残高がついに300兆円を突破しました(8月31日時点で306兆円)。

本年6月末時点で普通国債の残高は784兆円、財投債等を加えた内国債の残高は888兆円でしたから、おそらく現時点での日銀の国債保有比率は3割を超えているでしょう。

しかし、新規発行額を今後一定と仮定して、このままのペースで買い続けると、あと2~3年で日銀保有の国債残高は全体の5割を超すことになるでしょう。

問題は、年間80兆円の買取り水準を引き下げることが日銀コミットメントによってできないことです。

さて肝心の物価上昇率の方はどうでしょう。

日銀の目標とするコアCPIは、今年度に入っても前年同月比0%台前半で推移してきましたが、7月はとうとう0%になりました。

実質賃金も低迷したままですから、食品や日用品の値上げは勤労者の懐を直撃しているのです。

量的緩和はベースマネーを民間金融機関(民間金融部門)に渡す政策であって、民間非金融部門の保有するマネーストックを直接増やしているわけではありません。

実体経済(民間非金融部門)に直接カネを渡しているわけではないのです。

カネが実体経済の各主体に財やサービスの購入資金として、すなわち所得として渡らなければ物価は上がりようがないのです。

民間金融機関が超過準備として日銀当座預金に積み上げたベースマネーを「ブタ積み」と一般に言いますが、この現象(金融機関の行動)を既存の経済理論では説明できないのです。

そこで黒田総裁は、「インフレは究極的には貨幣現象である、ということは広く認識されていますので、巨額の通貨供給を行うことは、中央銀行のデフレ克服に向けたコミットメントを表す強いシグナルとなることでしょう」と述べています(資料2)。

何のことはない。

人々が数量説に基づいて量的緩和を捉える、すなわち量的緩和を実体経済へのカネの注入と誤解するはずだから効果があると言っているようなものです。

これは政策効果に関する論理的な説明とは言えませんね。

それゆえ期待を抜本的に変化させるための補足の理屈が必要になるのです。

それが強力なコミットメントということです。

日銀が言うのだからそうなるのだと。日銀を信じるのだと。みんなが信じれば、それは実現するのだと言っているのです。

この説明が論理的か否かは読者のご判断に委ねましょう。

現行水準の量的緩和が精一杯とすれば、黒田総裁のできることは強力なコミットメントを発し続けることだけです。

しかし自信たっぷりの発言だけでは無理があります。

誰もが分かることですが、黒田総裁の目指す2016年度前半はおろか後半にずれ込んでも2%インフレ目標に到達しない場合にコミットメント戦略は頓挫してしまうのです。

この場合、「コミットメントを実現するための断固たる行動」、すなわち追加の量的緩和策をしなければならないのですが、それが出来ないのです。

さすがに国債を年間90兆円も、100兆円も買うわけにいかないでしょう。

国債市場が干上がってしまうからです。

量的・質的緩和の限界が明らかな以上、政府は国土強靭化のための持続的な財政出動も同時に推進すべきでしょう。

「政府が(建設国債を)売り、日銀が買う」ことによって、実体経済も成長し、国債市場もバランスがとれるのです。

もうばれる コミットメントは うそばかり ほら吹き政策

堅実な 財政・金融 政策を 正統派の日銀

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

近年の世界の経済政策は、「コミットメント」という、扇動、またはダマシによって株価を変動させ、為替を動かし、景気を動かそうとしているように感じるが、これはいつまでも通用する手口なのか?

国の経済政策なのだから、その国を富ませることを第一とする政策をすることによってその国の信用も高まり、実質的にも成長していくのではないのか、と素朴に思うのです。

Posted by 残心 - 2015.09.15,Tue

時間だけ使って審議が全く深まらない議会の状況が報道される裏では、構造改革法案が次々と成立。

危機煽り 裏で姑息に 案決まる 重要法案審議せず成立

国会の 審議は何の 意味ありや 大根役者の学芸会

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

安保法案について国会では、出来の悪いクイズのような審議が長く続いている。

これは時間稼ぎのためなのか?

ウラで構造改革法案をどんどん成立させるのがメインの目的なのでは?

ほんとに日本のことを考えている議員ってどれくらいいるのだろうか?

・【三橋貴明】日本が「ぶっ壊される」 (三橋貴明の「新」日本経済新聞)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《 勝手に要約 》

現在も開かれている第189回通常国会では、集団的自衛権に関連した安全保障法案の攻防の裏で、明らかに我が国の安全保障を弱体化させる「構造改革法案」が次々に成立していっています。

具体的に羅列致しますと、

●6月17日。大手電力会社に送配電部門の分社化を義務づけ、発送電分離を実現する改正電気事業法が成立

電力事業の発電部門と送配電部門が切り離され、発電部門に民間企業が自由に参入できることになります。もちろん、発電部門への新規参入に際し、外資規制はありません。日本の発電会社が全て「中国資本」になるという悪夢が、論理的には起こりえます。

●7月8日。規制を緩和した「特区」を拡充する改正国家戦略特区法が成立

改正国家戦略特区法により、特区における外国人の就労範囲を拡大することが決定しました。特区法成立を受け、産業競争力会議で民間議員と称している竹中平蔵氏が取締役会長を務めるパソナグループが、フィリピンの人材大手マグサイサイグローバルと提携。フィリピンの家事代行人材を直接雇用し、日本で「人材供給」のビジネスを拡大することになります。

●8月28日。「亡国の農協改革」で詳細を説明した農協法、農地法、農業委員会法の改正が成立。

「え? 本当に農協法だけではなく、農地法や農業委員会法も改正されたの?」

と、思われた読者が多いでしょうが、一応、新聞は「法改正後」に農地法や農業委員会法も変えられたことを報じています。

『毎日新聞 2015年08月29日 改正農協法:成立 参院本会議

全国農業協同組合中央会(JA全中)を一般社団法人化することなどを定めた改正農協法が28日、参院本会議で可決、成立した。約60年ぶりの農協制度の抜本的な改革となる。施行は2016年4月1日。

改正法では、全国に約700ある地域農協に対して、全中による監査の義務付けは廃止して、公認会計士監査に変える。JA全中の影響力が弱まることで、各農協は今後、より自由な経営判断で農家の所得向上を目指していくことになる。

JA全中は当初、政府の改正案に激しく対立したが、今月就任した奥野長衛新会長は融和路線を強調。「この組織・事業に係る大きな改革は、本格的なスタートをきる。農業者の所得増大や地域の活性化に向けた自己改革に全力で挑戦・実践する」とのコメントを出した。併せて、農業委員の選出方法を公選制から選任制に変更する農業委員会法と、法人の農地所有の要件を緩和した改正農地法も、可決、成立した。』

改正農地法、改正農業委員会法が成立した「後」になり、ようやく両法律の改訂について記事になりました。あまりにも遅すぎ、その上、法律改訂の「意味」については全く書かれていません。

ちなみに「法人の農地所有の要件を緩和」により、農業と無関係な株式会社による農地支配が事実上、可能となりました。もちろん、外資規制はありません。

●9月11日 改正労働者派遣法成立 衆院本会議で成立。(参議院はまだです)

企業はこれまで「同じ職場で、最長三年」という制限がかかっていた(通訳など除く)派遣雇用について、永続化することが可能になりました。

日本の構造が壊され、「国民のための経済」が不可能になりつつあります。近い将来、我が国は国民の豊かさや安全保障、すなわち「経世済民」ではなく、グローバルな企業・投資家の利益最大化のために回転する経済へと構造を変えるのでしょう。

といいますか、変わりつつあります。

現在、構造改革がバリバリと行われているのは、長年のマスコミを使った情報操作により、国民自身が、

「日本の構造をぶち壊せ! くたばれ既得権益者ども!」

といった、バカ丸出しのルサンチマンを持つようになってしまったためです。

さあ、どうしますか。「保守のスター」とやらだった安倍晋三内閣総理大臣が率いる内閣が、安全保障を破壊し、日本を移民国家・グローバル国家へと導く政策を猛スピードで推進していっています。

危機煽り 裏で姑息に 案決まる 重要法案審議せず成立

国会の 審議は何の 意味ありや 大根役者の学芸会

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

安保法案について国会では、出来の悪いクイズのような審議が長く続いている。

これは時間稼ぎのためなのか?

ウラで構造改革法案をどんどん成立させるのがメインの目的なのでは?

ほんとに日本のことを考えている議員ってどれくらいいるのだろうか?

Posted by 残心 - 2015.09.14,Mon

農業が変わると、国柄まで変わってくるのでは・・・?

原風景 日本の良さも 見納めか 農協改革後の日本

瑞穂の地 グローバル化で 無価値化へ 昔は良かった日本

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

郵政民営化の弊害が、やっと最近実感できるようになってきた。

農協解体も、数年後になってやっと後悔することになるのか?

・【三橋貴明】畢生の問題作「亡国の農協改革」 (三橋貴明の「新」日本経済新聞)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《 勝手に要約 》

今回の農協改革で、農協の理事の過半数が「経営者」となり、全農(全国農業協同組合連合会)の株式会社化に賛成する単位農協が増えていきます(全農の組合員は単位農協)。最終的に、五年後か十年後に全農が株式会社化され、譲渡制限も撤廃。結果、カーギルか中国のCOFCOに全農が買収され、我が国の食料流通の根幹が「外資化」する、と。

単位農協は単位農協で、金融部門(農林中金とJA共済)について「代理店」の道を選択する農協が出現(今回の法改正で可能となりました)。というわけで、日本の農協の基本スタイルである「総合農協」が崩壊。

また、農地法と農業委員会法が改正されたため、農業と無関係な外資系企業(GSとか、中国のファンドとか)までもが、農地を所有する農業生産法人「株式会社」に49.9%まで出資可能となります。事実上、我が国は外資が農地を持てる国になるのです。

まさに、革命です。

しかも、農地を商用地等に転用する許可を出す農業委員会の農業委員が、これまでの公選制(大抵は地元の農家が選ばれました)から、首長による任命制に変わります。農地を持った外資(あるいは日本の投資企業)は、首長が恣意的に選んだ農業委員たちの許可を得て、農地を商業地や工業地、住宅地に転用していくことが可能となります。

すなわち、農地を利用した「不動産ビジネス」が盛んになります。当たり前ですが、農地が転用されれば、我が国の食料自給力は急落していきます。

そして、次の法改正で准組合員の利用が規制され、農林中金やJA共済が株式会社化される。日本の総合農協方式は完全に崩壊し、しかも赤字の農協が増えていき、最終的には「農協解体」が実現することになります。

もっとも、単に国内の法改正のみで「農協解体」を実現した場合、さらなる法改正で元に戻される可能性があります。だからこそ、TPPという国際協定で縛りをかけるのです。

ちなみに、韓国は農協改革と米韓FTAが同時並行的に進み、農協が複数の株式会社に解体され、しかも米韓FTAという国際協定により「元に戻せない」という状況に至りました。我が国は、農協解体について「韓国の後を追っている」というわけでございます。

原風景 日本の良さも 見納めか 農協改革後の日本

瑞穂の地 グローバル化で 無価値化へ 昔は良かった日本

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

郵政民営化の弊害が、やっと最近実感できるようになってきた。

農協解体も、数年後になってやっと後悔することになるのか?

Posted by 残心 - 2015.09.13,Sun

いつまで民主党の置き土産は続くのか・・・。

・ほれ、みたことか!太陽光パネルは風水害災害をさらに拡大したよ!!

(月夜のぴよこ と 空耳うさぎさんたち)

・「騒ぐと住めなくなるよ」と住民脅しソーラーパネル設置・太陽光発電の人災・高杉徹市長も反日極左

(coffeeさんのブログ)

・太陽光発電の悪影響が続々と報告・浸水したシステムに近づくな!ソーラーパネル設置場所だけ土砂崩れ (coffeeさんのブログ)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

反原発 儲けのタネだ 太陽光 金だけがすべて

利権好き 災害利用し 土地毀損 ソーラー事業

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

風水害自体は仕方のないことだが、本来あったはずの耐力を削いでしまったことの弊害は大きい。

そしてそこには、日本のための政策ではなく、利権などしか見えてこないようだ。

・ほれ、みたことか!太陽光パネルは風水害災害をさらに拡大したよ!!

(月夜のぴよこ と 空耳うさぎさんたち)

・「騒ぐと住めなくなるよ」と住民脅しソーラーパネル設置・太陽光発電の人災・高杉徹市長も反日極左

(coffeeさんのブログ)

・太陽光発電の悪影響が続々と報告・浸水したシステムに近づくな!ソーラーパネル設置場所だけ土砂崩れ (coffeeさんのブログ)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

反原発 儲けのタネだ 太陽光 金だけがすべて

利権好き 災害利用し 土地毀損 ソーラー事業

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

風水害自体は仕方のないことだが、本来あったはずの耐力を削いでしまったことの弊害は大きい。

そしてそこには、日本のための政策ではなく、利権などしか見えてこないようだ。

Posted by 残心 - 2015.09.12,Sat

ず~っと騙されてたみたいです。

ニッポンの 農業だけが ハンデ持ち 不平等競争

まあせめて 味方せずとも 平等に 日本のマスコミ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日本のマスコミは、「日本の農業はダメだ」というキャンペーンを長~い間やっていたようだ。

外国の農業の実態をぜんぜん報道しないので、こんな状態だとみんな知らなかったんじゃ?

なんで日本のマスコミは、こんなに反日なんだろうか?

日本を悪くしたくてしょうがないのか。

それとも、何処か一部の勢力のために頑張っているのか?

・牛乳は国が全量買い取れ バター不足は農業の縮図 (世界のニュース トトメス5世)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《 勝手に要約 》

現在は緊急輸入で一息ついたものの、今年の年末もまたバター不足になるようです。

根本的な対策としては、国が農家を保護するか、日本から農業を無くし自由化するしかない。

失策が招いたバター不足

牛の数が足りないのは、生乳の値段が安すぎて農家が赤字だからであり、農水省は減産・廃業を指導していた。

同じ1Lの生乳がいくらの商品価格で売れるかを見ると、「牛乳250円」「チーズ250円」「バター108円」

バターは「商売」として論外で、チーズは価格は同じだが加工費用が掛かるので、牛乳のまま売ったほうが良い。

牛乳の加工食品は皆このように「加工すればするほど価値が下がる」性質を持っています。

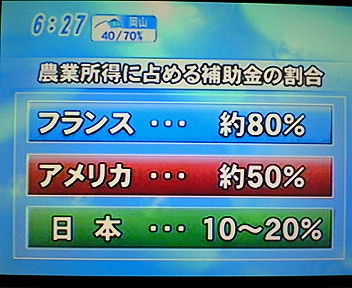

農業を保護していないのは世界で日本だけ

生乳は全量買い取るべき

牛乳に限らず、肉でも農産物でも、外国は皆補助金を農家に配って農業を存続させています。

ニュージーランドの牛乳が安い、アメリカの牛肉が安いといったって、それらの50%以上は補助金です。

日本人が褒め称えるフランスの農業は90%以上が補助金の収入です。

外国は農家に補助金を配れば、農家が消費して納税するから、農業破綻して外国から輸入するより儲かる。

という国全体のトータルでの算盤を弾いて農業を保護しています。

日本は一つの農産物だけ取り上げて「赤字だ、黒字だ」と騒いで国全体を考えない。

日本の生乳農家が破綻して、外国から輸入するようになれば、どう考えても農家を保護するより負担が重くなる。

ニッポンの 農業だけが ハンデ持ち 不平等競争

まあせめて 味方せずとも 平等に 日本のマスコミ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日本のマスコミは、「日本の農業はダメだ」というキャンペーンを長~い間やっていたようだ。

外国の農業の実態をぜんぜん報道しないので、こんな状態だとみんな知らなかったんじゃ?

なんで日本のマスコミは、こんなに反日なんだろうか?

日本を悪くしたくてしょうがないのか。

それとも、何処か一部の勢力のために頑張っているのか?

カレンダー

プロフィール

HN:

残心

性別:

非公開

カテゴリー

最新記事

(01/12)

(10/07)

(06/29)

(12/20)

(09/16)

(07/17)

(06/20)

(06/10)

アーカイブ

最新コメント

[06/10 zansin a]

ブログ内検索

Template by mavericyard*

Powered by "Samurai Factory"

Powered by "Samurai Factory"